ウォーレン・バフェット物語とその人生(3)

(前回までのあらすじ)ネブラスカ州オマハで生まれ育ち、オマハを中心に活動してきたウォーレン・バフェットは、22歳で結婚、3人の子宝に恵まれた。しかし、家庭の事は全て妻に任せて、自らはパートナーシップ(投資組合)の運用に没頭していた。様々な会社を手中に収めながら株式を運用し、抜群な成績を上げて、投資家から絶大な信頼を得ていた。また、綿紡績事業を営むバークシャー・ハサウェイを買収し、後のバフェット帝国の礎を築く。しかし、ある銀行株を買い増したことで、証券取引委員会から疑惑の目を向けられる。結局、罰金を支払うことで事態は収拾したが、バフェットはこれにより自身の社会的責任を強く自覚するようになる。一方、幼少から読み親しんだ新聞業界の株を買い進め、メディアの世界にも顔を出すようになっていった。

本シリーズはブルームバーグ(米国金融情報サービス会社)で放送されたインタビュー映像Warren Buffett Revealed: Bloomberg Game Changersの音声を翻訳し、加筆、編集して作成した。(翻訳・執筆:島田亮司)

地元の小さな新聞社を買収

バフェットが最初に手を出した新聞社の株は、地元オマハの週刊紙『オマハ・サン』を発行しているサン・ニュースペーパー社だった。

「その週刊紙を発行している新聞社は、とても小さい会社でした。事業で上がる利益はほとんどありませんでした。発行人のスタンフォード・リプシーから買収の提案があったとき、125万ドルで買って、年に10万ドルの利益が上がると見積もりました」

とリプシー。(1968年12月5日発行の『オマハ・サン』の紙面).jpg)

これは年におよそ八パーセントの利回りで、通常の社債と同程度の利率だが、バフェットが事業や株の運用から上げる利益に比べて、大きく見劣りするものだった。それでもバフェットが新聞社の買収にこだわったのは、自身が発行人として新聞業界に関わりたいと思っていたからだ。『オマハ・サン』は愛着ある地元の新聞というだけでなく、政府や社会の不正を暴露する記事で定評があったことも、バフェットの目にかなった。

そして、バークシャー・ハサウェイを通してサン・ニュースペーパー社を1969年1月に買収した。リプシーは買収後も発行人の地位に留まったが、バフェットは会長に就任し、記事の企画に口を出すようになっていった。業界の知識もない、ただの投資家から企画の助言を受けるのは、普通は嫌がられるものだが、リプシーはバフェットを受け入れた。

「バフェットは『オマハ・サン』の地元社会での役割を理解しているように見えました。我々の媒体は週刊紙なので日刊紙との差別化のため、最新ニュースの報道だけでなく、話題を提供するような記事作りを心掛ける必要がありました。できれば調査報道のようなものがしたかったのです。そのため、バフェットを交えて企画会議をよくしていました」

ピューリッツァー賞を受賞

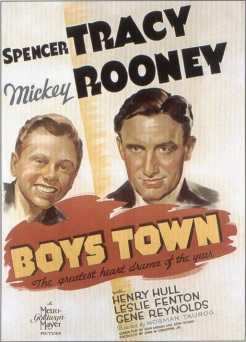

そして、ある企画会議で、バフェットはボーイズ・タウンを取り上げたらどうかと提案した。ボーイズ・タウンはエドワード・フラナガン神父が1917年に設立したオマハ近郊の孤児院で、1938年の映画『Boys Town』で全米にその名が知られるようになった。

1948年にフラナガン神父が亡くなってからも、孤児院は存続し、ネブラスカ州では有名な観光スポットと化していた。たが、バフェットは不透明なお金の流れに疑惑の目を向けた。

「オマハ界隈では衆知の事実でしたが、孤児院には寄付金がたくさん集まっているのに、そこで暮らす少年の数は減っていました。一時は1000人ほどいた少年の数が毎年減っているのを知っていました。そこには何か隠された背景があるに違いないと思ったのです」

孤児院の関係者がなかなか取材に応じてくれない中、バフェットは公益法人に適応される税免除の申請書類「フォーム990」を調べることを提案した。全ての公益法人はこの書類を公開することになっているため、これを見れば財務状況が明らかになると思ったからだ。

調査の結果、驚くべき数字が明らかになった。孤児院の基金は総額2億900万ドル。実に、ノートルダム大学の3倍もの規模に上っていた。さらに毎年約1800万ドルも基金が増加していたが、運営経費はその4分の1に過ぎなかったのだ。リプシーはこの情報が決め手になったと話す。

「ウォーレンは、『ワシントンに行って、ボーイズ・タウンの『フォーム990』を調べれば、もっと情報が掴めるだろう』と言いました。まさにその情報こそ、我々が得た最重要のネタでした。記事の副題にも反映し、『700人の少年に2億900万ドル』とし、タイトルは『ボーイズ・タウンは米国で最も豊かな町』としてすっぱ抜いたのです」

.jpg)

1972年3月に掲載された記事は、1973年のピューリッツァー賞を受賞。地方の週刊紙が受賞するのは異例なことだった。バフェットはことのほか喜んだ。

「スタン・リプシーから電話がありました。『ピューリッツァー賞を受賞したよ!』と。最高の日でしたね」

そして、この調査報道がきっかけで、孤児院の資金調達の方法や、使途などの見直しが図られるようになった。

もっと大きな媒体に目を向ける

大きな成果を上げたことで味を占めたバフェットは、『オマハ・サン』よりももっと大きな媒体に興味を持つようになった。そして、同年に同じ賞を受賞した『ワシントン・ポスト』に狙いを定めた。

ワシントン・ポスト紙は地方紙だが、地元ワシントンDCでのシェアは独占状態。ライバルの新聞社が一社あったが、倒産間際だった。そして、首都ワシントンの街自体が政治・経済ニュースの宝庫で、新聞好きのバフェットにとってこれ以上にない媒体だった。加えて、10代の頃にワシントン・ポスト紙の配達をしてお金を稼いだバフェットにとって、とても馴染み深い媒体でもあった。

当初、バフェットはワシントン・ポスト社にどれだけ投資をすればよいか悩んでいた。しかし、そうしているうちに大事件が起こった。ワシントン・ポスト紙がウォーターゲート事件をすっぱ抜いたのだ。これがきっかけで、リチャード・ニクソン大統領は辞任することになる一方で、この思いもよらない事件は、バフェットの投資の決断を楽なものにした。

「1973年に、ワシントン・ポスト社の株は急落しました。その原因の一つが、ウォーターゲート事件の暴露記事に対抗するため、ニクソン政権が事実上、ワシントン・ポスト社に対する全面戦争を宣言したからです」

「つまり、ワシントン・ポスト社はこの件によって最大の危機を迎えることになる。このゲームはかなりの乱闘になるだろう」(ホワイトハウスで録音された、ニクソン大統領の生の声)

.jpg)

1972年6月に発覚したウォーターゲート・ビルへの不法侵入が発覚してから、ニクソン大統領が1974年8月に辞任するまでの間、世間は大きく揺れ動いた。同時にこの事件を扱ったワシントン・ポスト社の株価も大きく乱高下したが、バフェットにとっては願ってもないチャンスだった。

「株価は最終的に、1株38ドルから15ドルぐらいに下落したと思います。そこで、短期間に大量の株を購入しました。皆、大手の機関投資家を含めて株を手放していました。私たちが1株20ドルあまりで株を購入しているとき、売り主に『実際の事業を考えると、ワシントン・ポスト社の潜在的な株価は一株いくらぐらいだと思いますか?』と聞いたら、おそらく100ドルと答えたと思います。でも、彼らはとにかく株を売ってしまいました。混乱を引き起こしたニクソン政権に、お礼をいわなくてはいけませんね」

キャサリンとの出会いと夫婦の別居

バークシャー・ハサウェイを通して購入したワシントン・ポスト社の株は、全発行株式の12パーセントに及んだ。そしてバフェットは、13歳年上で女性発行人のキャサリン・グラハムと親しくなり、腹を割って話せるまでの仲になった。さらに、彼女はバフェットを社外取締役として招き入れた。バフェットのルールでは、会社の実質的な経営からは一線を画すことになっていたが、ワシントン・ポスト社では例外だった。

.jpg)

夫に先立たれたキャサリンは、バフェットを政財界の会合やパーティーに積極的に誘った。それに伴いバフェットのライフスタイルは大きく変化していった。元国務長官のヘンリー・キッシンジャーと夕食を共にしたり、大統領を含め政財界の重鎮と頻繁に顔を合わせるようになっていった。オマハの一塊の投資家から、ワシントンのワンシーンを演出する大物になったのだ。キャサリンは未知の世界への橋渡し役だったとバフェットは語る。

「キャサリンのいた業界はとても魅力的でした。彼女はワシントンで開かれるパーティーによく私を招いてくれました。とても楽しかったですね。彼女と知り合っていなければ、こんな華やかな世界を知ることはなかったでしょう」

しかし、バフェットの社会的な付き合いが広がるにつれて、妻であるスーザンは徐々に疎外感を感じるようになっていった。そして、彼女はある大胆な決断を下す。夫のバフェットとは離婚せずに、オマハを出てサンフランシスコに行き、キャバレーの歌い手として新しいキャリアを目指したのだ。当時の中西部の専業主婦としては、とても大胆な行動だった。

元々、歌手になる夢を抱いていたスーザンであったが、長女のスージーはその時の母親の気持ちを、別の角度から分析する。

「母がなぜそうした行動を取ったのか理解できます。父はどんどん有名になっていきましたが、母はそんな父とは価値観が全く異なっていました。みんなからちやほやされ、何かをせがまれるような、そんなことには興味がなかったのでしょう。でも、夫婦関係は変わりませんでした。お互いに深く愛し合っていましたし、一日に何度も電話で話をしていました。一緒に旅行もしていました。でも、一緒に住むことはできなかったのです」

家庭の一切を切り盛りしていた奥さんがいなくなっても、バフェットの生活が困らないように、スージーは友人のアストリッド・メンクスを家に呼ぶようになった。

バフェット公認の自伝『The Snowball』の著者アリス・シュローダーによると、スージーはアストリッドをとても信用していたという。彼女は堅実で温かい心を持っている人だと信じ、バフェットの面倒を見てほしいと頼んだのだ。こうして、特殊な家庭の事情が2人を引き合わせたのだった。

そして、知り合って2、3か月してから、バフェットはアストリッドと同棲するようになった。結婚しているにも関わらず他の女性と同棲するようになったことについて、スージーは次のように弁護する。

「普通では考えられないでしょうね。きっと、いろんな人が様々なうわさをしていたと思います。なんて奇妙な関係だとかね。でも、人と人の関係を、他人がとやかく言う資格はないと思います。3人の間はそれで円満だったのです。それでうまくいっていたのです」

さらなる新聞社の買収

家庭のゴタゴタに一段落がついたバフェットは、ワシントン・ポスト社の投資に成功した蜜を他にも求め始めた。今度は大都市の新聞社を丸ごと所有しようと考えたのだ。バフェットが新聞社を何社か調べてみると、ニューヨーク州エリー郡のバッファロー市にあるバッファロー・ニュース社が手に入りそうだと分かった。

そこでバフェットは、1978年、その新聞社に3300万ドルあまりの投資を行った。今までで最大規模の投資だった。当時、バッファロー市には日刊紙が二紙あり、バッファロー・ニュース社は『バッファロー・イーブニング・ニュース』という夕刊のみを発行していた。もう一つのライバル紙『バッファロー・クーリエ・エクスプレス』は朝刊のみだったが日曜版も発行していた。お互いの領域を侵さないよう紳士協定が結ばれていたため、『バッファロー・イーブニング・ニュース』には日曜版がなかった。

1980年に『バッファロー・イーブニング・ニュース』紙の発行人になるスタンフォード・リプシーによると、ライバル紙の『バッファロー・クーリエ・エクスプレス』の内容はイマイチだったが、日曜版があったことが大きかったという。彼はバフェットと同様、日曜版こそこれから強くなる。日曜版が是非ともほしいと思った。

アメリカの日曜版は、エンターテイメント性や地域性が強く人気がある。また、広告やチラシが多く、現在でも新聞社にとってうまみの大きい媒体だ。日曜版のみ定期購読することも可能で、現在もバークシャー・ハサウェイの傘下にあるバッファロー・ニュース社の日曜版は、平日版よりも発行部数が多い。バフェットは当時からこのことを強く意識していた。

「日曜版を始めなければ、存在価値がなくなってしまうと思いました。買収してから半年ぐらい経って、日曜版を始めることにしました。そこから戦いの火蓋が切って落とされたのです」

なぜ戦いの火蓋が切られたのか。それは、ライバル紙『バッファロー・クーリエ・エクスプレス』を発行する新聞社がバフェットを独占禁止法の疑いで訴えたからだ。当時、クーリエ側の弁護士ダニエル・メイソンは、「バッファロー・ニュース社の売上を考えたら3300万ドルもの大金で買収するのはおかしい。一社独占を狙っているとしか考えられない」と主張したという。

訴えられたことによって、バフェットに不利な状況が生まれた。連邦裁判所は『バッファロー・イーブニング・ニュース』の日曜版発刊を指止めたのだ。そして、読者だけでなく広告主も次々と離れて行った。

.jpg)

バフェットは、底の見えないブラックホールに吸い込まれるように、資金をどんどん失っていった。しかし、バフェットは諦めなかった。それは選挙に例えれば、「勝者総取り方式」だったからで、リプシーも同様の考えだった。

「私たちはバッファロー市に日刊紙が二つもある必要がないと思っていました。このままではいずれ共倒れになると危惧しました。もし最終的にどちらか一紙が残れば、もう一紙がつぶれることになる。しかし、残った一紙は経営が非常にうまくいくだろうと確信していました」

勝つか負けるか、オールオアナッシングの戦い。バフェット達は最後まで粘り強く戦った。連邦裁判所の指止めが解除されるまで、戦いは何か月も続いた。そして、ついに1979年4月、指止めが解除され、彼らの予想通りライバル紙は3年後に廃刊に追い込まれた。

この件を通して、アリス・シュローダーはバフェットの人となりを分析する。

「おどけて見せたり、何かを演じたりして8兆円もの資産を築くことはできません。こと交渉に当たってバフェットは情け容赦なく真っ向から戦います。そして使えるものは何でも使うのです」

ウォール街にも触手を伸ばす

1985年、バークシャー・ハサウェイの株価は2000ドルまで上昇。バフェットは資産10億ドル以上のビリオネアになった。そして同年、バフェットはメディア業界での一大事に一役買うことになる。メディア企業のキャピタル・シティーズ・コミュニケーションズが4倍の規模のアメリカン・ブロードキャスティング・カンパニー(ABC放送)の買収を企てたのだ。1979年からABC放送の株を買い続けてきたバフェットは、その株をキャピタル・シティーズ・コミュニケーションズに高値で売却したのだ。このメディア買収は35億ドル以上にも上り、業界で過去最大規模となった。そして、これをきっかけにバフェットはABC放送のソープオペラに出演することもあったという。(その後、キャピタル・シティーズ・コミュニケーションズはウォルトディズニーグループに買収され、ABC放送もその傘下入っている。)

大きな買収劇の脇役を飾ったり、メディアへの露出が増えたりしてからも、バフェットの家はずっとオマハにあった。彼はウォール街の野心的な考えとは、一線を画したいと思っていたことも、その理由の一つだ。彼は、「もしあなたがお金をたくさん稼ぎたいなら、ウォール街を歩くときは鼻をつまみなさい」といった格言で注目を集めたことがある。また、自分のオフィスに「ウォール街は強気筋と弱気筋と誤った情報の巣窟だ」といった張り紙をしていたこともあった。それほど、投機筋が集まるウォール街を忌避していたのだ。

しかしそんなバフェットの考えも、大きなチャンスの前には多少曲がることがあった。1987年、バフェットは当時アメリカ最大の投資銀行ソロモン・ブラザーズに7億ドルを出資し優先株を取得したのだ。実は、当時のCEOガットフレウンドはバフェットと旧知の仲で、著名な投資家ロナルド・ペレルマンの敵対的買収を回避するため、バフェットに「ホワイトナイト役」をお願いしたのだ。バフェットはこれによりサロモンの発行済み株式の12パーセントを取得し、マンガーと共に取締役に就いた。シュローダーによると、このことを訝しがる人が多くいたという。

「バフェットはウォール街の権化とも言うべきソロモンに出資したとき、皆『バフェットは一体何を考えているんだ?』と訝しんでいました。その時、他に良い株が見当たらなかったこともあり、バフェットは稼げるお金が巨額であったため、自分の考えを少し脇に置いてしまったのでしょう」

しかし、この義理とお金につられた動きが、やがてバフェットを苦しめることになる。数年後、ソロモンに大事件が起こったのだ。バフェットはその時のことを克明に記憶している。

「1991年の8月、一本の電話から事態は急変しました。これから起こる大きな危機を感じさせるものでした。トレーダーのポール・モーザーが米国国債の取引市場でとても悪いことをしたという内容の電話でした」

参考文献:Alice Schroeder (2009)『Snowball』Bloomsbury Paperbacks、Janet Lowe (2007)『Warren Buffett Speaks: Wit and Wisdom from the World’s Greatest Investor』John Wiley & Sons